ブログ - Words from Flying Books

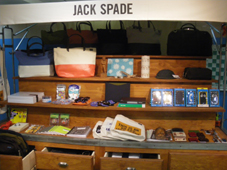

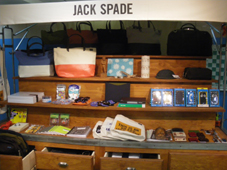

2012年2月26日〜3月7日の間、表参道駅構内(Echika)にて、

NY発のブランド・JACK SPADEが期間限定ショップをオープンしています。

Flying Booksでは、JACK SPADEのためにセレクトした

本や雑誌などを出しています。

通勤・通学がちょっと素敵になる、知的でユニークなJACK SPADEの世界。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

◆JACK SPADE FLEA MARKET

期間:2012年2月26日〜3月7日

場所:表参道駅構内 EVENT SPACE

時間:11:00-21:00

http://www.jackspade.jp/

http://www.tokyometro.jp/echika/omotesando/

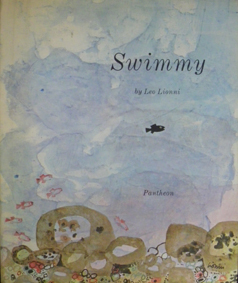

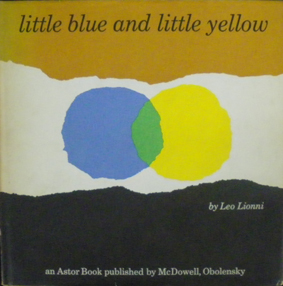

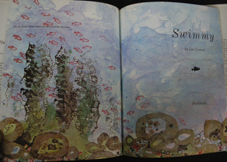

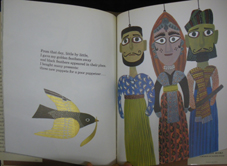

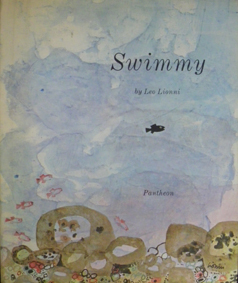

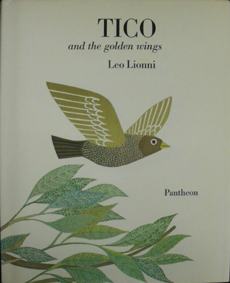

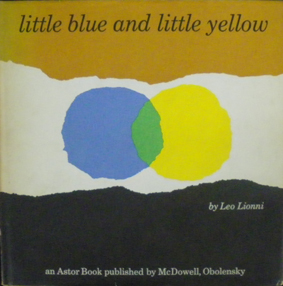

レオ=レオニは、1910年アムステルダム生まれ、イタリアで過ごした後、1939年にアメリカへ亡命。広告の仕事に携わり、1949年にアメリカのビジネス誌『Fortune』のアート・ディレクターとなり、1959年に『Little Blue and Little Yellow』で絵本作家としてデビュー。1962年再びイタリアに戻り、多くの絵本作品を残しました。

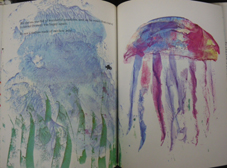

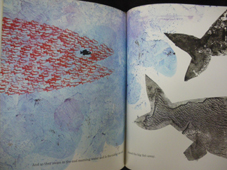

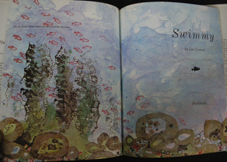

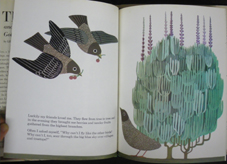

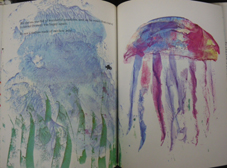

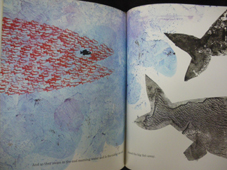

初めて『スイミー』を知ったのは小学校の教科書で、小さい魚が団結して大きい魚を追い払うというお話のほうが印象に残っていましたが、大人になってから絵本で見て、その絵本としての良さを実感しました。知っていると思っていたはずのお話が、絵本の大きな画面で見ると、色彩の豊かさ、海の世界の表現に目を奪われ、新しいものとして目に入ってきました。

クラゲの色の美しさ、海藻の模様、よくよく見れば、“もよもよした”海の感じや魚の肌感はデカルコマニーで、小魚の大群はスタンプ、海藻はスタンプかレースペーパーのようなものを使って繰り返していると思われます。海の景色を詳細に描かなくても、海に潜って探検しているような気分になるのは、この交り合う色彩のせいでしょうか。

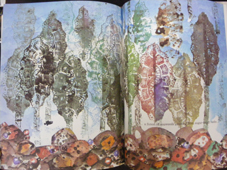

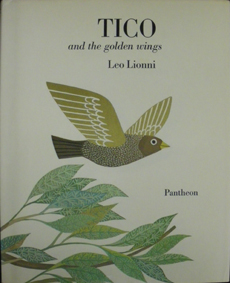

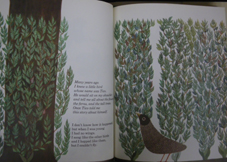

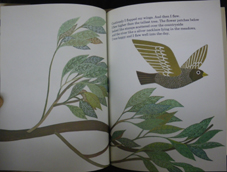

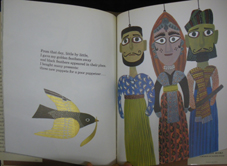

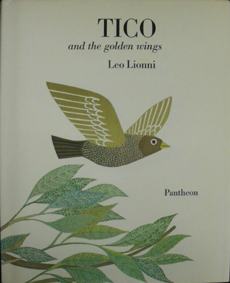

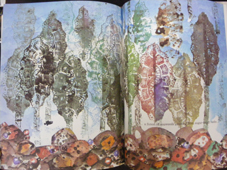

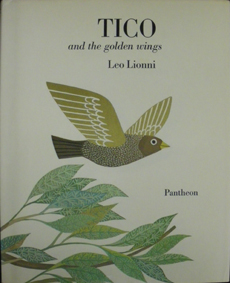

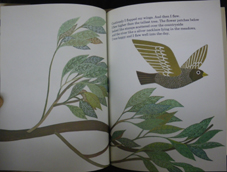

『TICO and the golden wings』は、金色の羽を持った鳥のお話で、レオニの作品の中ではあまり知られていない作品かもしれせん。2008年に日本版が出ていますが、表紙のデザインがだいぶ変更されていて、個人的にはこちらのオリジナルのストイックなデザインのほうが好きです。

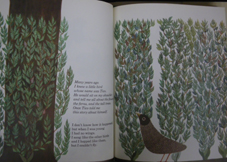

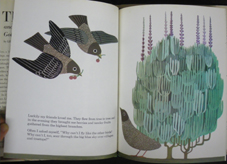

この作品は、レオニがインドに旅行したことから、インドの伝統美術にインスパイアされて創られたようです。樹や葉の幾何学模様の繰り返しが多用されており、羽の金色がとてもきれいに印刷された、デザインの美しい絵本です。

「Swimmy」も「TICO」も、まわりのみんなとは違っている、というところからお話が始まります。他の人(魚・鳥)と比べて良いとか悪いとか、人とは違っているからみんなと仲間になれなくてさみしいという気持ちは、誰しも通る道でしょう。

レオニの絵本は、みんなそれぞれ個性が違っていて、ともすればそれはいじめの対象になりがちですが、違いを違いのまま受け入れるやさしさがあります。

『平行植物』という架空の植物の世界を実際に存在するかのようにまじめに解説する不思議な本も出すほどですから、レオニ自身、相当変わった人だったのではないでしょうか。

これらの絵本はイラストレーターの真鍋博氏が旧蔵していたもので、状態もとても良いものです。いい絵本をあらためてじっくりと眺める喜び、しかも真鍋博氏が持っていたと思うと、1960年代の空気も一緒にまとっているようで、さらに感慨深いのです。

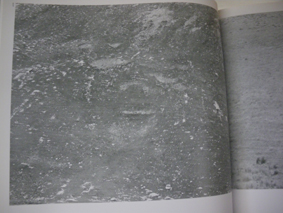

(中央にあるシルバーのシールが真鍋博氏の蔵書のしるしです)

『Swimmy』

Leo Lioni Pantheon 1963 SOLD

『TICO and the golden wings』

Leo Lioni Pantheon 1964 SOLD

『Little Blue and Little Yellow』Leo Lioni

カバー背少テープ補修 McDowell 1959 SOLD

Uehara

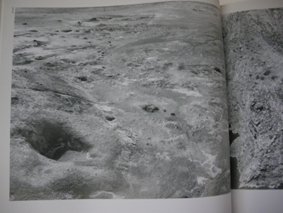

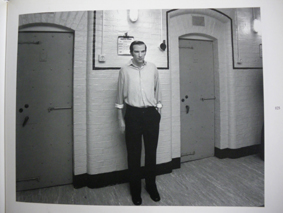

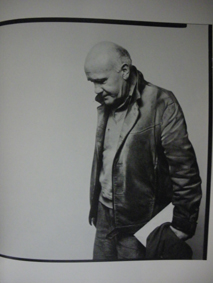

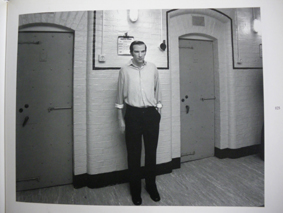

2011年最後のブログは、この人で締めくくりたい。自称、ポストモダンを見てきたモダニスト、写真界の天皇、その名はHIROSHI SUGIMOTOである。杉本博司については、プライベートなことから、技術的なことまで知りたいことが沢山ある。ブルータスの特集でかなり満足度の高い内容で全貌を知ることが出来るが、僕が知りたいのは、もっと細かいことだ。何処の店で髪を切っているとか、スタバには行くのかとか、よく買う服のブランドはどこなのかとか、ホリエモン事件をどう思うかとか、ニコ動派それともUstream派とか、好きなコメディアンは誰なのかとか、AKB48は知っているのかとか、コンビニで必ず買うものとか、ヴィスコンティ派それともフェリー二派とか、カップ麺派それとも袋麺派とか、靴下は履くのか履かないとか???etc.。

無論、こんなことを知っても杉本の作品を理解するのには、何の役にも立たない。しかし、彼の作品の完璧さ故に下らないことが知りたいのだ。2005年に森美術館で開催された「時間の終わり」展の中のイヴェントで杉本博司と都築響一とのトークセッションが行われ、僕はナマ杉本博司を初めて見に行った。その自信満々の成功のオーラ出しまくりの言動は、まさにアブラハム・マズロー博士の提唱する、自己実現を成功させた人間そのものだった。

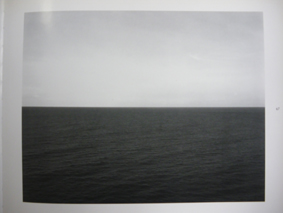

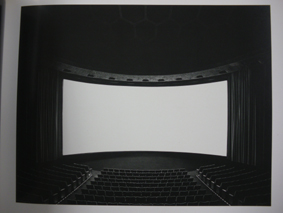

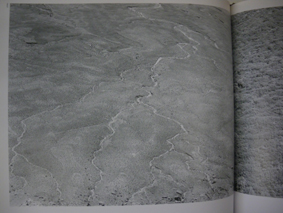

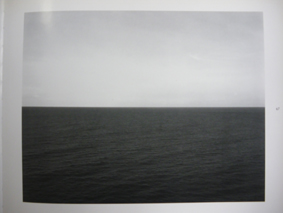

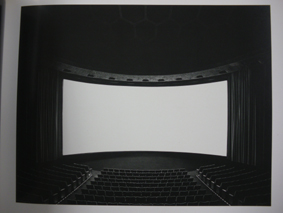

杉本の作品、海景、劇場、ジオラマ、建築、全てに共通するのは、出来事の不在である。いわゆる写真の特徴である、「イマ、ココ」が無い。視線を返さないアブソープションな、視線を中心にする物の無いオールオーヴァーな画面を前に、人は作品に包まれたような感覚になり、身体全体で作品を感じる。杉本の作品は、その大きさから、プリントの美しさまで、オリジナルで体感してほしい数少ない作家の一人である。写真集やホームページでザーット眺めるだけでこと足りる写真家が大半の中、貴重である。(本来写真は、こうあるべきなのかもしれない)森美術館での「時間の終わり」展では、そのあまりにも完璧な構成には、唸らされた。あるキュレーターどうしの対話で、「あの展示は、パーフェクトが過剰で若手の写真家のやる気を無くさせる」と言わせた程だ。しかし、モノクロ、銀塩写真の美しい写真の最後は、杉本に共に美しく死んでもらって、若い写真家たちは軽やかにポップにメチャクチャすればよろしい。

杉本と都築のトークセッションで非常に印象に残っていることがある。耳の不自由な人が杉本に「あなたの写真をみると音が聴こえる」という感想を述べていて何か心に引っ掛かった。音の無い人が聴こえる音、心で聴こえる音。そう、美術作品とは物を通じて心に響かなくてはいけない。あの、アート界の超人ハルク、ジェフ・クーンズも「アートは、見る者の中で起こらなければならない」と、インタビューに答えているし、僕も同感である。

フィルムや、印画紙が、販売店の隅っこに追いやられ、次々と雑誌が廃刊、休刊に追い込まれる中、自称最後の写真家の今後の活動には、興味をそそられる。ゴダールや、クリスチャン・マークレーのように過去の映画のアーカイブから作品を作るように、杉本にこれまでの写真家のネガから杉本独自の解釈で、新たにプリントした作品を作ってほしいし、彼のネガだけの展示とかも見てみたい。個人的に一番してほしいことは、オーストリアにある20世紀哲学界のスーパースター、ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが、姉のマルガレーテのために作ったストンボロー邸(現在はブルガリア文化研究所)を、杉本博司にぜひ撮ってもらいたい。

2011年もあと残りわずか、3.11の震災もあり、いっこうにデフレ状態が続くこの世の中、たまには杉本博司や細江英公の重厚な写真で現実を忘れて、濃密な日を過ごしていただきたい。オリジナルを家に飾れるのは、リッチな人に限られるが、ネットや写真集なら手頃に見れる。写真や絵画はそもそも、それ自体メディア(情報の記録、伝達、保管などに用いられる装置)なのだから。

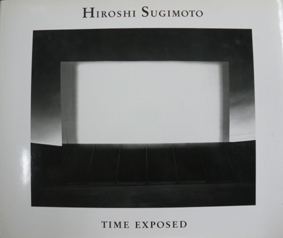

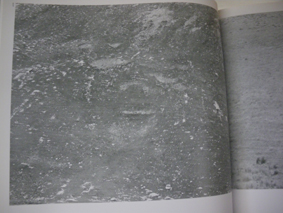

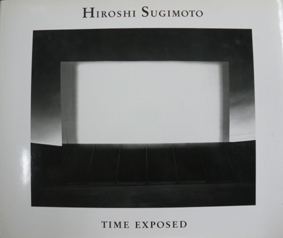

TIME EXPOSED

杉本博司

HC カバー Edition Hansjorg Mayer 1995

¥38,000

林 裕司

小学生の頃は、授業中に友達に手紙を回すのが楽しみだった。手紙といっても、他愛ないことを小さなメモ帳に書き、小さく折って、回してもらうのだ。何を書いていたかはもう忘れたが、先生にあだ名をつけてからかったり、好きな人と目が合ったとか、そんなようなこと。Twitterやメールがなかった頃は、とにかく、ノートの端やらメモ帳やら、手紙、交換日記など、「書くこと」は好き嫌い・上手下手にかかわらずいつも身近なものだった。

誰かに宛てなくても、自分ひとり書くことで、頭の中を整理したり、気持ちを落ち着けることができる。

言葉に表すと、今自分が立っているところがわかる。

これから何をすべきかがはっきりしてくる。

それに、何かを見て感動したり、驚いたり、わからないことがあったりしたとき、人に伝えたくなる。

もし、自分にとって言葉が身近なものでなかったら…と想像してみる。

日常生活のなかで言葉はあふれているかもしれないが、それらの言葉は自分自身と切り離された世界のことだとしたら…。

言葉は、人を傷つけることもあるし、嘘もつくし、誤解も生む。

しかし、私たちは言葉を味方にせずに、孤独をやりすごすことができるだろうか。

他者について思いを馳せることができるだろうか。

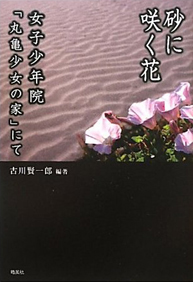

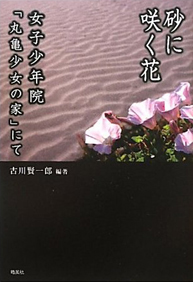

先日、『砂に咲く花』という本が出版された。

著者は、第2次世界大戦後、満州で活躍していた詩人・古川賢一郎氏。

56年前に書かれ、出版されることが叶わず散逸したと思われていた遺稿がこの度発見されて、出版化された。

古川賢一郎氏は、1954年に少年院「丸亀少女の家」で約1年間にわたり少女たちに詩を教えていた。その経験に基づいて、少女たちの日常を日記文学として描き、少女たちが実際に綴った詩と、転落少女の汚された精神からどのような詩の芽生えがあるか、少女たちの詩を分析・解説する。

ここに出てくる少女たちは、年齢的に16,7才が中心だが、学力は小学卒から中学1,2年程度が多く、しかも強い劣等感と反抗心を持った少女たちに対して、古川賢一郎氏は「草むら中で、独言しているような、深い寂寥感を覚え」ながらも、ものの見方や考え方の自由と、偽らない自己表現を強調し続けた。

そうして、少女たちの間で自発的に詩歌の会が生まれるようになる。

第一部では、ある少女の日記として日常生活がリアルに描かれているので、自分も同じところで生活する少女の視点でハラハラしながら読み進めてしまう。

そして、少女たちが書き綴った詩を読むと、それまでやり場のなかった感情や寂しさ、将来への不安や、日常のささいな喜びなどが飾らない言葉で表現されていて、詩の作品的価値よりも、少女たちが創り出す喜びと共に自己表現に自信をつけたことが大きな成果であったと思う。

奇しくも、令孫の古川耕氏は、賢一郎氏と会うことはなかったが、長年音楽ライターとして日本語ラップのシーンを見てきて、「言葉を手にすること」は社会の底辺でもがく若者たちにとって貴重な武器であり光であり続けている」と、まったく違うルートで同じ地平へ辿り着いていた。

「詩」というと、私は教科書で読んだ現代詩になじめず、自分の生活と地続きのものとは思えなかったし、いまだに「なんだかわからないもの」として興味があるのだが、『砂に咲く花』を読んで一番ハッとしたのは、賢一郎氏が「詩とは何か」というところで、ポエムとポエトリーの区別をし、芸術の根本としてのポエトリーに重点をおき現代詩の指導をしていたということだった。

それから「芸術の根本としてのポエトリー」という言葉に惹かれてしばらく考えていたところ、オクタビオ・パスの『弓と竪琴』のなかで以下の文に出合った。

「ポエジーは認識、救済、力、放棄である。世界を変えうる作用としての詩的行為は、本質的に革命的なものであり、また、精神的運動なるが故に、内的解放の一方法でもある。ポエジーはこの世界を啓示し、さらにもうひとつの世界を創造する。」

「詩的体験は、人間の条件の、つまり、まさにそこに人間の本質的な自由がある、あの絶え間ない自己超越の啓示にほかならない。」

芸術の根本としてのポエトリー(「ポエジー」と同義)とは、外界に対する感情のゆらめき、美の体験、すなわち世界を認識することであり、他者との関係性のなかで自己を捉えることであり、つまりそれは生きることそのものなのだと思う。

音楽も美術も、本質的にはポエジーの根から生まれているのだ。

世界に背を向けてしか生きられなかった少女たちに、世界をまっすぐに見る眼を教えた古川賢一郎氏の偉業。戦後の貧困の最中で、絶望の淵にあっても、決して詩だけは手放すことはしなかった。彼から詩を取り上げることは死を意味する。

詩によって必ずしも「救済」されるというわけではないだろう。しかし、言葉や表現に向かい合うことで、人生をみつめるきっかけになるはずだ。詩を書き続けるという行為が人間の精神的な運動であるならば、古川賢一郎氏の詩の授業は、「生きること」について考え実践する授業だったのではないか。

『砂に咲く花―女子少年院「丸亀少女の家」にて 』

古川賢一郎 編著

皓星社 2011

1,680円

Flying Books店頭で販売中!

Uehara

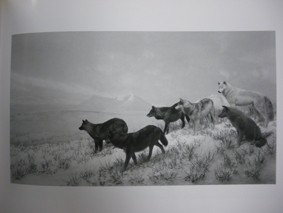

United States of America,USA,アメリカ合衆国、米国、アメ公、ヤ ンキー。20世紀一番活躍したのは、やはりこの国にまちがいない。特に日本で生まれて日本に住んでいると全く疑いな くアメ公を信じてしまう。なんかパパって感じだ。アメリカ帝国の政治スタンスを嫌いでどうしようもない人は、世界に50 億人以上確実にいると思うが、文化の面では大好きって人は多いはずだ。だってボブディラン、マイルス・デイ ヴィス、そしてエルヴィス・プレスリーを生んだ国なんだからしょうがない。多民族国家のアメリカは伝統がないぶんスーパーボウルとディズニーでマインドが出来上がってるに違いない。中島らもが「パンクとは一つの精神状態だ」と言ったように、僕は「アメリカ国民とは一つの精神状態だ」と言いたい。

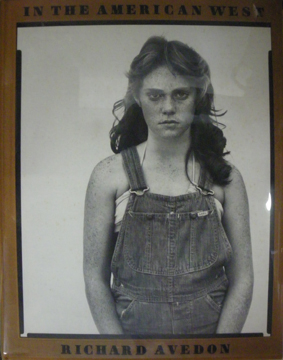

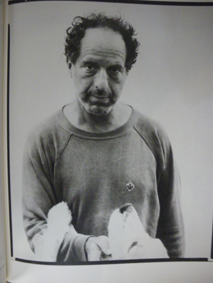

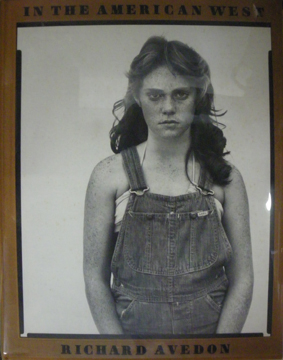

ロバート・フランクはスイス人、ウィリアム・クラインはフランス人、彼等が撮ったアメリカはビジターが発見したアメリカだ。しかし、ニューヨークでユダヤ系ロシア人として生まれたリチャード・アヴェドンはまさしく多民族国家にふさわしい血統だ。2005年に公開されたハリウッド映画『カポーティ』で主役のカポーティ役を演じるフィリップ・シーモア・ホフマンからアヴェドンの名前が口に出されたときは、何故かとても嬉しかった。自分の好きな写真家の名前が映画館のスピーカーから、予期せず聞こえてきて鼓膜を震わせたことに思わず笑みがこぼれた。これだけでも観に行ったかいがあった。

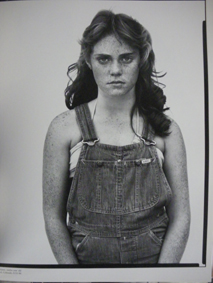

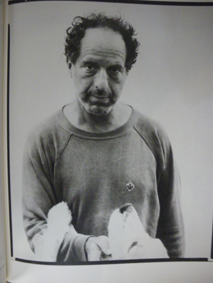

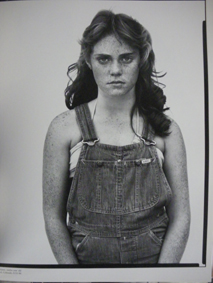

僕のアヴェドン熱は、初めてアヴェドンのドキュメンタリーフィルムを観て衝撃が走った18歳のころからはじまる。その一枚の写真の恍惚感は、他の追随を許さない。8×10で撮られた隅々までピントの合った恐ろしく解像度の高いそのモノクロームの写真は、神を描いたイコンに匹敵する程の荘厳さがある。アヴェドンの写真にはジャン・ジュネ、トルーマン・カポーティ、ヘンリー・ミラー、マルセル・デシャン、ロバート・フランク、マリリン・モンロー、その他大勢20世紀のお偉方の顔で一杯だ。しかし、アヴェドンの写真の中では、スーパースターも、油田で働いているブルーカラーの兄ちゃんも、大統領もみんな恐ろしいくらいに階級の差を感じさせない。企業の広告に一生出ないような肉体労働者の恐ろしく

美しいポートレートは、スーパースターをも出し抜いているし、コンプレックスになるようなソバカスが全身にある少女の皮膚が、観る者の心を動かさずにはいられない。いわいるロラン・バルトが言うプンクトュムだ。(少年の歯並びの悪さはプンクトュムだ。 注意*しかしこの感覚は主観的なものである)

<

<

アヴェドンの写真集を観ていると、すごくポジティブな感覚になる。このような感覚に襲われる写真家は数人しかいない。オバマ大統領から宇多田ヒカルまで、世界のトップランナーを容赦なくアヴェドンの鷹のような眼が射抜く。それはアヴェドンに奪取されることと同じである。そう写真家とは、モデルの持っている外観を盗み金銭に変えるのが仕事である。しかし、これは幸福な盗みである。アヴェドンのような超一流のカメラマンに自分の土地を綺麗に盗まれるのであれば、本望である。誰も二流の国に攻めて来てほしくはないはずだ。やるなら、さりげなく、気づかないように、しなやかに、なんとなく、宝石を盗んでもらいたい。だまされるなら「立派な詐欺師」にだまされたい。(男性でも女性でも)

最後にどうしても言いたい事がある。アヴェドンの撮ったジュネの写真を見ると、ジュネの着ているアウターはボロボロで、なかに着ているニットらしきものは穴があいている。これを見て僕はすごく感動する。あぁ、やっぱりジュネだ。小説と同じだなとうれしくなり、ジュネ書いた美しい物語を思い出す。

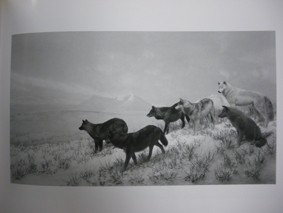

『IN THE AMERICAN WEST』

Richard Avedon

プラカバー Abrams 1985

¥20,000

林裕司

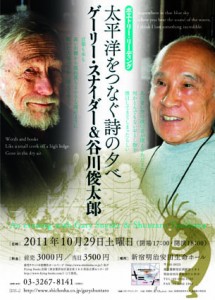

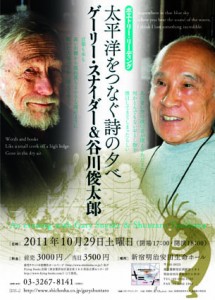

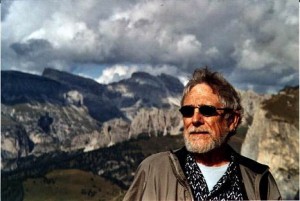

ゲーリー・スナイダーの再来日が実現となりました。

10月29日土曜日、新宿にて、今回は日本を代表する詩人、谷川俊太郎さんとのポエトリー・リーディングとなります。

ゲーリーさんと谷川さんは1970年代から交流があり、1973年の雑誌ユリイカ特別号『ユリイカ 谷川俊太郎による谷川俊太郎』では、ゲーリーさんの当時の生活とご自宅の様子が紹介されています。

ゲーリーさんと谷川さんは1970年代から交流があり、1973年の雑誌ユリイカ特別号『ユリイカ 谷川俊太郎による谷川俊太郎』では、ゲーリーさんの当時の生活とご自宅の様子が紹介されています。

今回は、先日刊行50周年を迎えたゲーリー・スナイダーの第一詩集『Rip rap』の日本版が刊行されることもあり、ゲーリーさんの『Rip rap』からの作品、また、谷川俊太郎さんの『二十億光年の孤独』からの作品も交えて、お二人に朗読をしていただく予定です。

数十年ぶりの再会の場、お二人の半世紀を越える詩の歴史、過去から現在への言葉の時間の流れもお伝えできれば幸いです。

Flying Books店頭でも限定数ですが、チケットのお取扱をしております。

SOLD OUT必至のイベントですので、ご希望の方はお早めにお求め下さい!

「亀の島(アメリカ)と弓の島(日本)、太平洋の両岸を代表する二人の詩人、

半世紀を迎えた互いの処女詩集からの作品を交えた、ポエトリー・リーディングとトークの夕べ」

日時 2011年10月29日土曜日

開場17:00 開演18:00

場所 新宿明治安田生命ホール

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-9-1 明治安田生命新宿ビルB1F

TEL:03-3342-6705 FAX:03-3342-1943

会場地図データ

料金 前売3000円 当日3500円

チケット販売 思潮社ホームページ及び

Flying Books店頭(東京都渋谷区道玄坂1-6-3 渋谷古書センター2F)にて

問:03-3267-8141(思潮社)

イベントホームページ http://www.shichosha.co.jp/garyshuntaro

主催 GSプロジェクト

共催 思潮社, Flying Books

助成 長岡技術科学大学 高橋綾子研究室

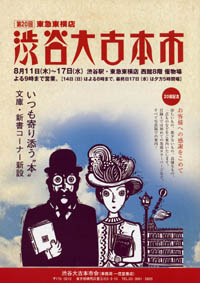

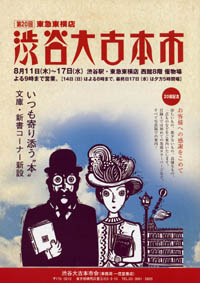

今年で20回を迎える東急東横店の「渋谷大古本市」が始まりました!

古書サンエーでは、美術書・映画・歴史・文学・雑誌など出しています。(毎日追加あります)

ぜひこの機会に足をお運びください。

また、期間中、古書サンエー/Flying Booksも通常通り営業していますので、

お立ち寄りいただけましたら嬉しいです。

第20回「渋谷大古本市」

8/11(木)〜17(水) 東急東横店 西館8階 催事場

10:00-21:00 [14日(日)20:00まで、最終日17日(水)は17:00閉場]

http://www.tokyu-dept.co.jp/toyoko/event/event.html/

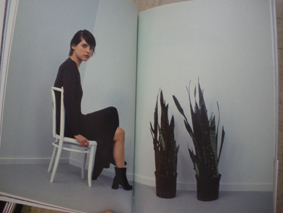

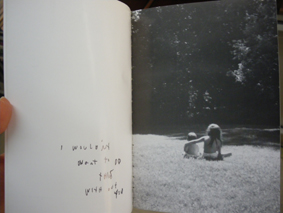

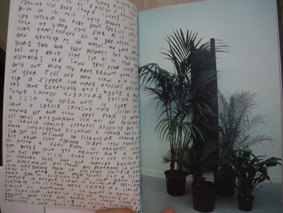

最近、Mark BorthwickやSusan Ciancioloなどアーティストの部屋の写真とインタヴューが載っている本を買いました。

Markの部屋は、NYブロンクスの荒廃した家を何年もかけて自分で改装し、たくさんの窓から光が降り注ぐ、とても気持ち良さそうなところ。Markの愛する古い家具や小物に囲まれて、庭と部屋とが一続きになっているような空間です。ここで写真を選んだり、音楽を創ったり、料理をしたり、友達や子どもと遊んだりするだろうなぁと思うと、本当に素敵な空間でうらやましい限りです。

Markの創る映像や音楽に触れると、自然のなかに身をゆだねて、たとえば川面にキラキラと反射する光や木漏れ日を身体で感じるという追体験をしているかのようですが、日常からすでに光があふれるところなのでした。

数年前、青山でMarkのライブを見に行ったとき、夕方、突然スコールのような雨が降り出し、それでもライブは続いていたのですが、あっという間に雨は止んで、空に二重の虹がかかりました。観ていた人たちは歓声を上げて写真を撮ったりしていたけれど、Markはうれしそうに気持ち良さそうに、いつもとあまり変わらず歌を歌っていました。自然のありようをいつも身近に受け止めているのかなと思いました。

ファッションの世界にいながら、きらびやかで移り変わりの激しいモードとは正反対の歩みを続けるMark Borthwick。1988年のデビュー以来「アンチモード」を掲げて、ストイックでありつつも手仕事のあたたかみを感じるデザインを発表していたマルタン・マルジェラ。そして、優れた審美眼で魅了するエレン・フライスのPurple Books。三者が有機的につながった1990年代終りの時代は、インディペンデント精神にあふれていて、既成概念やジャンルにとらわれず、自身の信念に沿って行動する勇気を与えてくれたと思います。それも、肩肘張らず、とても自然なやり方で。時代が変わっても、この清清しい感性は生き続けてほしいものです。

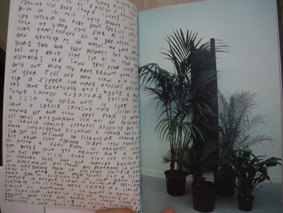

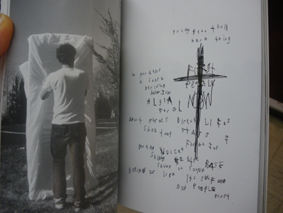

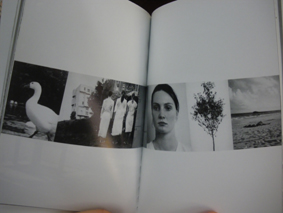

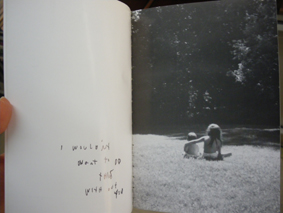

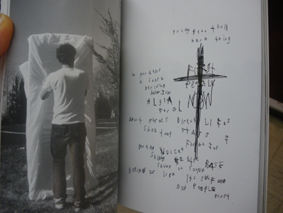

アントワープファッションの先駆けであるメゾン マルタン マルジェラの1998-99年秋冬のカタログとして刊行された写真集。帯にはマーク・ボズウィックの手書き文字。帯付できれいな状態のものは、入手困難。

『“2000-1” Maison Martin Margiela』

Mark Borthwick

SC 帯

Maison Martin Margiela 1998年

SOLD

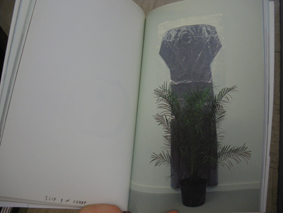

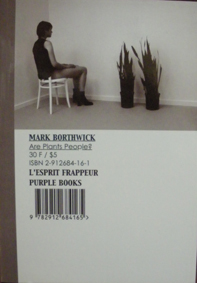

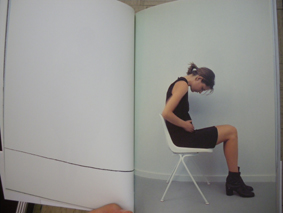

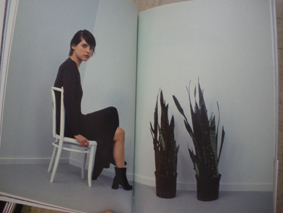

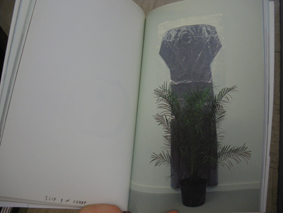

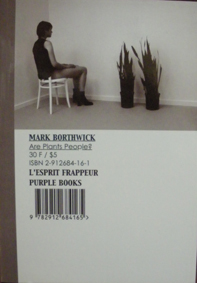

Purple Booksから刊行されたマーク・ボズウィックの写真集。初期のPurpleはこんな小さな版型のものでした。(15×10.6cm)

『Are Plants People?』

Mark Borthwick

L’Esprit Frappeur, Purple Books 1999年

¥9,500

Uehara

10代から20代前半にかけて僕の全ての物事への判断は、見た 目が、「クール」か「クールじゃないか」の二進法で判断された。その他のことは、(意味とか、思想とか文脈など)そんに重要では無かった。むしろ思想や哲学も「クールか」か「クールじゃないか」が重要だったし、今でも根本的な判断の基準は変わらない。世の中が白か黒ではなく、カオスだということに気づきながらも、二進法の犬みたいに世界を判断していた。

「クール」だと思うものは、人によって違うので、なかなか理解し合うことが難しい。こないだ写真や美術にあまり詳しく無い知人にティルマンズとラリー・クラークの写真集を見せたら、「何がいいか分らないし、意味が分からない」「これって、カッコいいの?」と聞かれた。僕は唖然として開いた口がもっと大きく開いて、そいつを食べてしまいたかった。今後この友人と僕が会うことは無いだろう。(相手もそう思っているはず。)

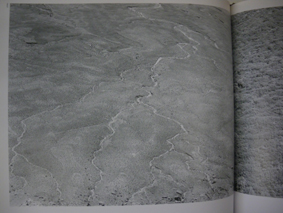

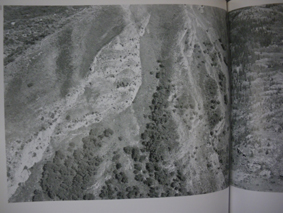

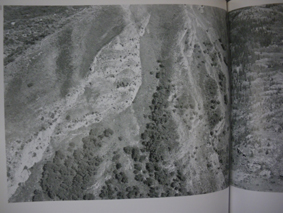

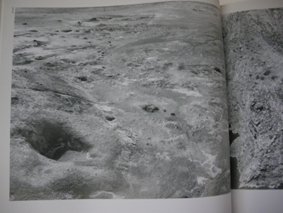

今、日本の写真家でもっとも「クール」で最先端な作品を作っているのは、松江泰治だ。(彼を「クール」だと言うのには賛否両論あると思う。ちなみに僕は「クール」だと思っている。しかしバロウズやラリー・クラークのような「クール」とは少し違う)彼の中心を欠いた丁寧に地平線が排除された写真はアンビエント・ミュージックのサウンドのごとく、パブリックな場所や、モダンな建築物の中に設置されれば非常に相性が良い写真だし、カフェやレストランに飾っていても気にせず食事にありつけるぐらい気にならない。この点を指摘してミニマムな作品を毛嫌いする人は、噛み付いてくる。「インテリアなんじゃない?」とか、「家具のような作品」とか「存分に荒れ狂いたい魂が感じられない」とか。確かにこの指摘は、半分当たっているし、半分は誤解だと思う。ミニマムな作品に潜む魅力は、その厳粛に守られたルールによって際立つ。例に上げるのには違和感があるかもしれないが、拘束のドローイングで知られるマシュー・バーニーの作品には、限界が設定されているだけに、排除されたエネルギーが視覚化されてなくとも想像力を刺激してやまない。キリストだって、十字架を背負って歩いている苦役の姿が、二千年もの長い間、人々の支持を得てきたのだろうし。もっと簡単に言えば、コンサバティブな女性がなんで男にモテるかということにつきると思う。不感症に思える女ほど、想像力をかき立てるのだ。

松江泰治の写真の魅力は、彼の視点の距離の捉え方にあると確信する。彼の写真集に「CELL」というカラー写真で世界を俯瞰で撮影したものがある。最小単位(細胞)というタイトルが表すように極端にトリミングされて浮き上がってくる画像は、我々人類の生活が、距離を置いて見れば非常にコミカルなものであることに気づかしてくれるし、画像はまるで初期のファミコンみたいにカワイラしい。顕微鏡で見える微生物が人間にはちいさい生物に見えるかも知れないが、ちいさいのではなく、距離があると考えると少し世界が違って見えてくる。松江の写真がグーグルアースに酷似しているのは誰が見ても分ると思うし、それゆえに興味深い。最近の松江のほとんど動かない映像写真?は、来るべき写真表現の課題を浮き彫りにしている。今後モニターが開発され続ければ、紙のようなモニターが現れるのにそんなに時間はいらないはずなのは眼に見えているし、映像と写真の区別は恣意的な意志によって決定する自覚がよりいっそう重要である。

グーグルアースという人工の眼が世界を外側から覆い尽くし、地球全体を監視体制に置き、携帯電話にカメラ機能が内蔵されて、ビデオとカメラの境界線が曖昧になり、決定的瞬間が無くなっている現在。そもそも、撮影行為自体に意味があるのだろうか?いや、写真家という存在自体が必要なのだろうか?

かのリチャード・プリンスはすでに70年代後半に写真をもう一度写真に撮るという作品を一貫して発表し続けているし、音楽の世界ではサンプリングに、もはや違和感はないだろう。そう、全ての世界は写真で出来ているのだ。脇を閉めて前に出ろとかいうマチズモ全開なカメラマンや、フォトグラファーは、早々に歴史の舞台から退場していただきたい。アディオス !

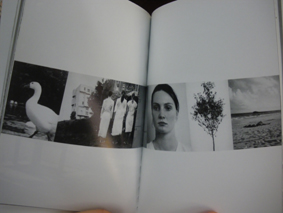

『hysteric MATSUE Taiji』

松江泰治

初版 Hysteric Glamour 2001

¥52,500

林 裕司

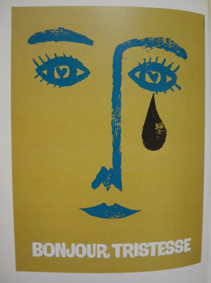

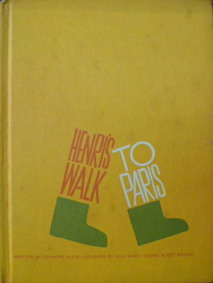

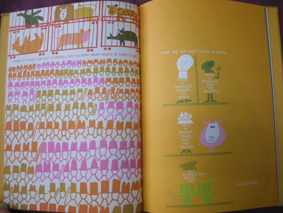

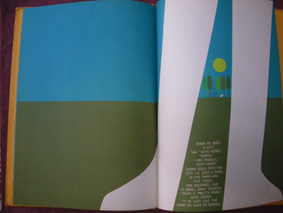

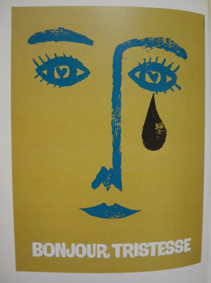

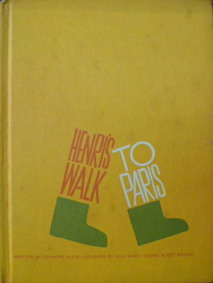

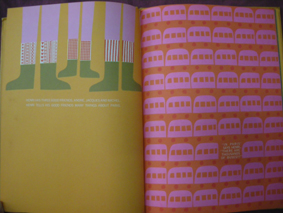

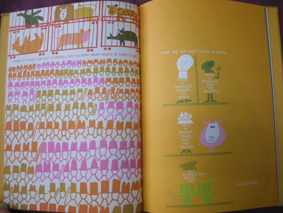

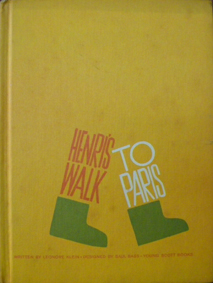

「黄金の腕」や「悲しみよこんにちは」などの映画のオープニング・タイトル・デザインや企業ロゴなどで広く知られる、ニューヨークのグラフィックデザイナー・ソール・バス(1920年 - 1996年)の仕事の中で、世界中の絵本コレクターが探しているといわれる絵本があります。それが、『Henri’s walk to Paris』、ソール・バスがデザインした唯一の絵本と思われます。

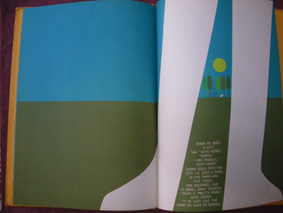

主人公のHenriくんは、フランスのReboulに住んでいて、パリに行きたいと夢見ているのですが、本でパリのことを知れば知るほど、思いが募り、ある日思い立ってパリへと向かいます。

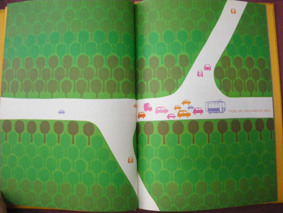

60sのポップな色づかいと大胆な構成で、憧れの地パリへ行くまでの道程に心躍ります。

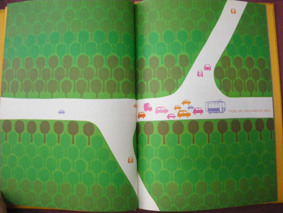

木やバスはシンプルな形で描かれ、動物たちはなんとも愛嬌のある可愛らしい顔をしています。

デザインの美しさに見惚れて、見開きページごとにポスターにして飾りたいくらいです。

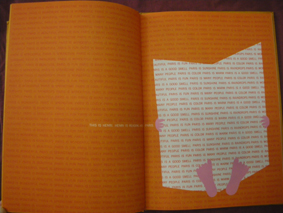

一見、色があふれているように見えますが、限られた色の反復で、画面構成も抑制が効いています。

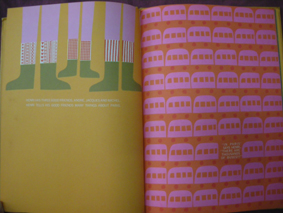

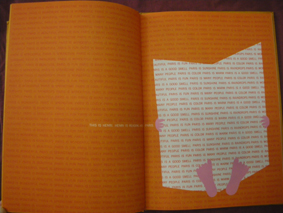

たとえば、バスがたくさん密集しているシーンと、ぽつんと一つだけのシーン。テキストの配置も絵の一部のように見えます。あるいは、びっくりするほど余白が大きかったり、画面いっぱいに人物の大きな足が見えたりと、大胆なデザインは、主人公の気持ちと呼応して盛り上がっていきます。

Henriくんを見守る気持ちと、自分もHenriくんと一緒に冒険している気持ちとが混ざり、感情移入してしまいます。

しかし、最後までHenriくんの顔は出てこないのです。

見るたびに新鮮な感動のある素晴しい絵本です。

『Henri’s walk to Paris』

Saul Bass(デザイン) Leonore Klein(文)

Young Scott Books 1962年

SOLD

Uehara

<

<

ゲーリーさんと谷川さんは1970年代から交流があり、1973年の雑誌ユリイカ特別号『ユリイカ 谷川俊太郎による谷川俊太郎』では、ゲーリーさんの当時の生活とご自宅の様子が紹介されています。

ゲーリーさんと谷川さんは1970年代から交流があり、1973年の雑誌ユリイカ特別号『ユリイカ 谷川俊太郎による谷川俊太郎』では、ゲーリーさんの当時の生活とご自宅の様子が紹介されています。