ブログ - Words from Flying Books

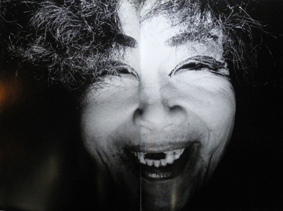

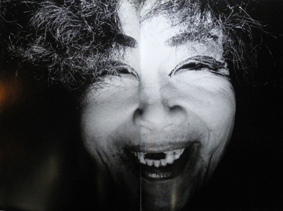

内藤正敏の写真は怖い。普通にただ一目見ただけで怖い。ミイラ(出羽湯殿山の即身仏)や暗がりに浮かぶ、拙いタッチもうすら寒くさせる遺影の並ぶさま。闇から顕れるこの世ならぬ気配をまとった神仏像。楽しそうではあるが年輪が迫力となって見るものを脅かす、婆(ばば)たちの顔、顔。

山中の聖地や、伝統の儀式が未だ生活の一部として息づく集落に於いてのみ、その怖いモノは見出されるわけではない。

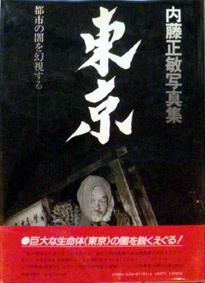

『内藤正敏写真集 東京―都市の闇を幻視する』の舞台は浅草、上野、銀座、新宿などの盛り場だ。鼻に蛇を通す見世物芸人や傷痍軍人、何があったか顔面からだらだら血を流す男。怖い。しかし建物が取り払われ、土が剥き出しになった工事現場や路上で眠る人の傍を行くカップル、選挙カーなど普段目にすることがないわけではないものにも怖さが感じられるのはどうしてなのだろう。浮浪者の人々の表情が山中の神仏像のようであるのは。

山奥にも怨念の歴史の地にも力の籠められた寺社にも都会にも、内藤正敏が視るのはいつも異界だ。この写真集の作品が撮影された1970年から1985年の間、そしてそれ以降も東京はこれまでと同様、常に激しい変化を続けている。その変化の中にあって変わらぬもの、闇のありかを視る。

そして自らの写真に触発されて、写真家はこの闇を抱えた都市の時を超え、江戸の呪術的な成り立ちをまでを視通し、カメラには写らないこの幻視は文章となる。

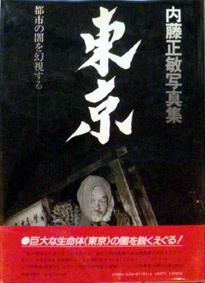

内藤正敏写真集 東京―都市の闇を幻視する

初版 帯 1985 名著出版

¥28,000

Tanaka

この秋、渋谷の街がアートで彩られる「渋谷芸術祭」が開催されます。その関連イベントとして、弊店のWall Galleryで写真を展示することになりました。

HIV,AIDS等様々な問題を抱えるアフリカ大陸の子供たちの救済及び自立支援を目的としたプロジェクト「African Jag Project」が、現地での支援活動を通して撮影してきた写真を展示します。

「アフリカの子供たちの支援」というと、日本では、宣伝によるイメージが先行してしまって、現実が見えにくくなってしまっているように思います。「African Jag Project」が現地で捉えた子供たちのまなざしは、一対一で迫ってくるものがあります。写真ではとびきりの笑顔の子供たち。しかし、写真に添えられた文章と合わせて見ると、どんな状況で暮らしているのか、実感を持って伝わってきます。支援を通して人々の間に入っていくから、その情況が掬い取れるのでしょう。

「渋谷芸術祭」では他にも多彩なイベントが行われますので、ぜひお立ち寄りください。

<African Jag Project 写真展>

期間:11月11日(水)〜23日(月・祝)

場所:渋谷 Flying Books

〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-6-3 渋谷古書センター2F

時間:12:00〜20:00 (日曜定休)

-African Jag Project-

世界中のストリートが手を繋いだら、それは大きな力に変わっていく

『African JAG Project』は、表現を通じてアフリカ大陸における様々な問題を提起すると共に貧困層の子供たちの救済及び自立支援を主目的としたプロジェクトです。このProjectの大きな特徴は、今現在、アフリカ大陸で起こっている悲惨な現実に目を向けてもらうために国境やジャンルを越えて、多くの表現者が現地と一般の人達のパイプになり、伝え、作品を作り、その収益の一部を現地支援に充てていることです。

Official HP:http://www.africanjag.org

-渋谷芸術祭-

「若者とアート」をテーマに、地元一流アーティストや渋谷駅周辺の学校をはじめ、商店会、NPO、企業が協働し、街を開放して渋谷の新しい文化を表現するアートフェスティバルです。Flying BooksでのAfrican Jag Projectの写真展の様子が渋谷芸術祭撮りおろし作品「Road Side」にて紹介されております。

上映に関する詳細はオフィシャルサイト

Official HP:http://shibugei.jp/をご覧ください。

僕にとってのアメリカのイメージは3つある。1つ目はマイケル・J・フォックスやエディー・マーフィーの摩天楼成り上がり映画の、超高層ビルが立ち並ぶマンハッタンの風景。2つ目はシュワちゃん率いるチープなSF映画の男女ともマッチョな野郎達がネオンの下で繰り広げる風景。3つ目はデヴィット・リンチやジム・ジャームッシュの映画に出てくる田舎のカフェや、ファミリーレストラン、庭のスプリンクラーから水が吹き出している住宅や、さびれたモーテルの風景だ。

全て映画からのイメージである。小さい頃テレビで観ていた光景が頭の中から離れない。

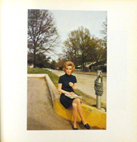

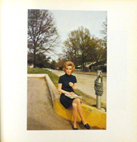

ロバート・フランクやウィリアム・クラインが撮った光景とは違う眼差しでアメリカを撮影している一人の男がいる。その名をウィリアム・エグルストンと言う。何気ないアメリカ南部の日常の風景。何ら劇的でないその写真は、今やフランクやクラインなどよりも静かに強く若手の写真家に影響を与えている。

彼の写真は「アンチ・クライマックス」と言われている。世界を客観的に持続した時間として捉える写真である。

1991年にニューヨーク近代美術館の写真部長がピーター・ガラシに交代した時、いわゆるニュー・カラーと呼ばれる写真家達に時代が移行した。それまでストイックなモノクローム写真が中心だったが、一人のキュレーターの出現により状況は変わったのである。世界のたった1つの美術館の人事異動で動向が左右されるというのは、非常に恐ろしくもとても刺激的だ。

ピーター・ガラシが手がけた展覧会「Pleasures and Terrors of Domestic Comfort」では、フィリップ・ロルカ・デコルシアやジェフ・ウォールなどセットアップ中心の写真家達と共にエグルストンも入っている。この展覧会が重要なのはモダニズムからポストモダニズムへのシフトチェンジが行われた象徴的な出来事だからだ。

ドラマティックではない日常の誰もが観ている光景は、人種や国境を越えて人々に共感を与える。アメリカのマッチョが毎日食べるハンバーガーやホットドックのようにケチャップとかマスタードが付いていない食事をしていても、エグルストンの写真は僕の心にも届く。彼の写真を初めて見た時そんなに気にはならなかった。フランクやクライン、森山大道のほうが刺激的だったからである。でも時間が経つにつれてエグルストンの写真が重要度を占めてきた。

エグルストンの写真には冒頭であげたリンチ映画に出てくるアメリカの田舎の牧歌的

な光景が見られる。ツイン・ピークスやブルー・ベルベットなどのシーンにエグルストンの写真を想起する人は少なくないと思うが、そこにはアメリカ中流家庭の変わらない日々の光が、映画ではなくストーレートに映し出されている。

カフェには髪の長い女がドーナツかピザを食べていて、粗野な若い男達が女を見て声

を掛けようか様子を伺っている。

家の机の引き出しにはピストルがしまわれていて、いざというときには自分で身を

守る。

街にはチープなネオンが瞬いていてその周辺は闇で覆われている。

こんな出来事が毎日起こっているアメリカの南部のとある街の風景が僕の心を捕らえて離さない。今からリンチやジャーッムシュ、いやロバート・アルトマンの映画を観ながら同時にエグルストンの写真集を開き、舌が焼けるようなコーヒーとドーナツを食べよう。

William Eggleston’s Guide

The Museum of Modern Art

1976

28,000円

林 裕司

ポケットサイズの日本紹介。

本文はすべて英語なので、外国人向けに作られた日本のガイドで、パンアメリカン航空(パンナム)の利用者に配られたものだと思われます。

ポケットサイズでありながら、真鍋博のイラストが(ほぼ1ページおきに!)ふんだんに入っているのが嬉しいです。

日本の文化や歴史・宗教などさまざまな面を紹介しているのですが、ガイドブックにしては驚くべき充実ぶりです。

「ゲイシャガールズは、歌って踊れるエンターテイナーですが、それ以上は期待してはいけません」

「家父長制度が浸透していたから日本のテレビは急速に発達した」など、

日本のことをどんなふうに紹介していたのか、日本の歴史を生活レベルで知ることができ、日本の内側で生活していると意外と知らないこともあって面白いです。

また、巻末に日本企業の広告ページもあり、日本が成長していく様が見て取れます。この一冊まるごと、理想と現実の狭間で、東京オリンピックへ向けて日本が一丸となって頑張っている姿が浮かび上がってきます。

「Here is JAPAN」

イラストレーション:真鍋博、装丁:早川良雄

朝日放送1963年

12,600円

Uehara

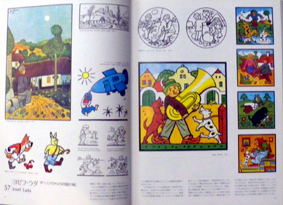

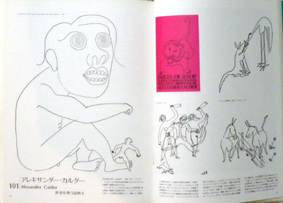

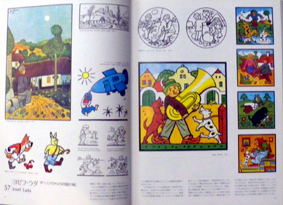

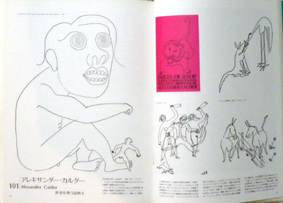

堀内誠一の名前を知らない方でも、an・anやBRUTUSのロゴはご覧になったことがおありでしょう。谷川俊太郎との『マザー・グースのうた』や絵本『ぐるんぱのようちえん』、

『クリーナおばさんとかみなりおばさん』などを手に取ったことがある方なら、色と線が踊りだしそうな堀内さんの絵の魅力をよくご存知のことでしょう。

今年の夏には世田谷文学館で「堀内誠一 旅と絵本とデザインと」展が開かれ、その多彩な仕事が紹介されていました。

そのなかにはパリに家族とともに移住し、ヨーロッパを旅した堀内さんが集めた絵本の展示もありました。『絵本の世界 110人のイラストレーター』をつくるときに実際に使われた絵本たちです。

この本のどれも魅力的な多数のイラストの図版は、なるべく初版に近い原本を直接原稿にしているのです。画像情報としての図版ではなく、数多くの子どもたちが見て、感じた絵本の絵として再現したいと云う思いからです。

堀内さんのレイアウトの力もあり、イラストレーターたちの絵本の世界が活々と立ち上がります。

紹介されているイラストレーターは18世紀から20世紀に及び、英語圏外のものも多く含まれます。近年日本でも人気のチェコのヨゼフ・ラダやオンドジェイ・セコラ、約50年ぶりに復刊された『年を歴た鰐の話』のレオポール・ショヴォーらもこの1984年出版の本には取り上げられています。

絵本作家として名の知れた人は勿論、ウィリアム・ブレイク、岸田劉生、アレキサンダー・カルダーのようにファイン・アートの作家として知られている人、母の書いたグリーン・ノウシリーズの挿絵のみが絵の仕事の建築家ピーター・ボストン、『指輪物語』を書いた文献学者J.R.R.トールキンもここではイラストレーターのひとりです。

堀内さんも語っているように到底110人では収まりきらないところを、絵本史の流れを考慮しながら、かつてひとりの子どもだった目から、そして自身も子どもの本に絵を描く人として、この110人を択んでいます。

各作家についての文章やIntermezzoとして差し挟まれるエッセイも絵本への理解を深めてくれ、読み物としての面白さもたっぷりです。

懐かしさと発見。眺めて好し、読んで楽しの二冊です。堀内さんの笛の音についていったなら、鮮やかな色とかたちにあふれたわくわくする世界へと足を踏み入れることになるでしょう。絵本と云うことばに臆することはないのです。第一集の冒頭の言葉がこの二冊の本があなたのためのものだと言っています。“おおきな子どもたちへ”

絵本の世界 110人のイラストレーター 第1集・第2集 2冊セット

輸送函 座談会折込付録付 福音館書店 1984年

¥18,900

Tanaka

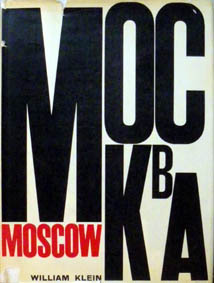

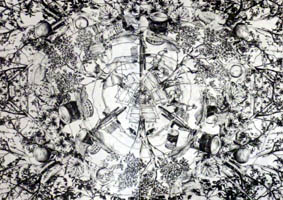

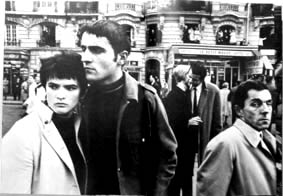

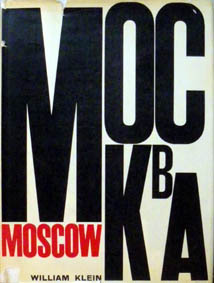

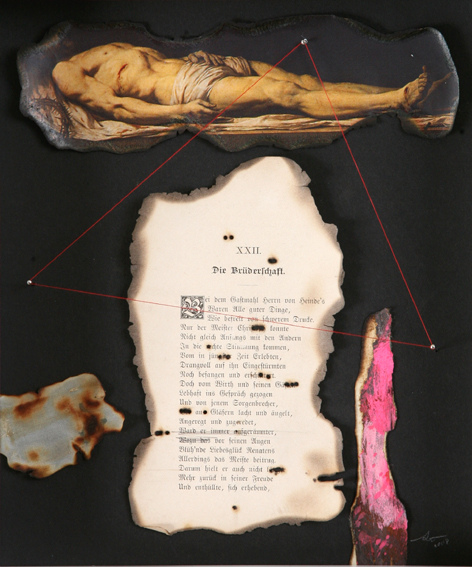

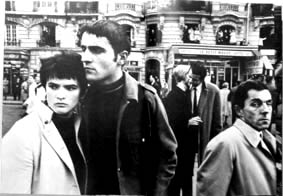

『MOSCOW』より

『MOSCOW』より

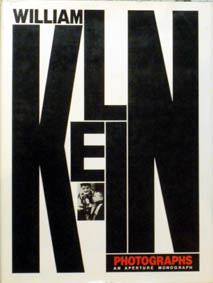

20世紀のビジュアルイメージを破壊的に挑発し続けた男がいる。その名はウィリアム・クラインである。あまりにも時代の先を行っていて、いささか忘れられた感もあるクラインだが、ところがまだこの男からまだ何か絞り出せそうだ。

ニューヨークのハーレムに裕福なユダヤ系アメリカ人として生まれ、学校に行くより映画館や美術館で過ごした早熟な彼は14才で高校を卒業し、現在のニューヨーク大学に入学している。その後軍隊に入隊し、ヨーロッパ戦線に出向き彼の人生を決定的に変えるパリへ到達する。クラインはとりあえずレジェのもとで絵を学び、閉鎖的な美術の世界に我慢が出来ず、絵画からデザインへ、そして写真、映画へと向かう。

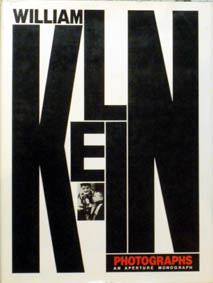

『Photographs An aperture monograph 』より

特に衝撃的だったのは写真集「ニューヨーク」である。素人がエネルギーにまかせて暴力的に撮影したかのようなこの写真集は、さまざまな物議を呼び世界中のビジュアルメッセンジャーに多大な影響を与え映画監督のフェリー二やルイ・マルなどの関心の的にもなった。ニューヨークの後、「モスクワ」、「東京」、「ローマ」と立て続けにフイルムに修めた。その期間は正味三ヶ月と言うのは驚愕に値するとともに彼のスタイルを浮かび上がらせる。その後彼は、写真を捨て映画へと向かう。特に有名なのはあの完璧主義者の変態巨匠スタンリー・キューブリックが「10年は先をいっている」とぼやいた「ポリー・マグーおまえは誰だ」だろう。その後クラインは立て続けに映画を撮り続け、なんと四半世紀のあいだに24本の映画をつくる。あまりのスピードと破壊的なイメージに嫌悪感さえ抱く人さえいるだろう。ロバート・フランクが、写真界の尊敬の的として崇められるのにたいして、クラインはただの奇抜な「パリのアメリカ人」として受け入れられているのは少々悲しい。

『Photographs An aperture monograph 』より

『Photographs An aperture monograph 』より

クラインにとって絵画や、写真、映画などは手段にすぎなくて、ラディカルな生の光の閃光が重要なのである。根源的な生の一瞬の光が稲妻のように瞬く時、ディオニュソス的な生の快楽が浮かび上がり、ニーチェが丘の上で体験した生の肯定感にも似た体験を想像させる。ある人はクラインを「マッカーサーと原爆の時代の大詩人」と少々オーバーに呼んだ。

クラインが誰からも相手にされなくなっても彼の映像は今後生まれてくるたくさんの芸術家に影響を与え続けるだろう。地位や名声、生きながらに神格化されることなんてこの男には関係ない。

Photographs An aperture monograph

William Klein(ウィリアム・クライン)

1981 初版 HC カバー(背少ヤケ)

¥38,000

MOSCOW

William Klein(ウィリアム・クライン)

1964 献呈サイン入 初版 カバーイタミ

¥175,000

林 裕司

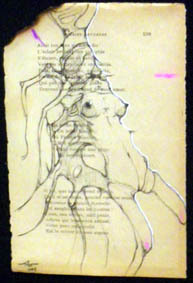

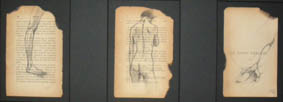

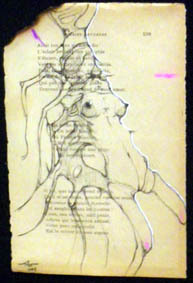

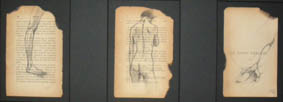

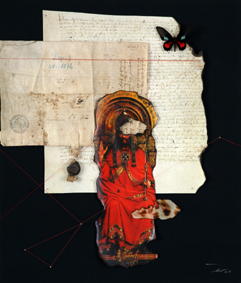

ニューヨークと東京を拠点に活躍する新進気鋭のアーティスト、大河原 愛「網膜の記憶」展が9月21日(月)から始まりました。

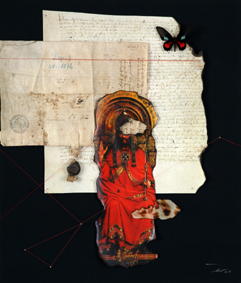

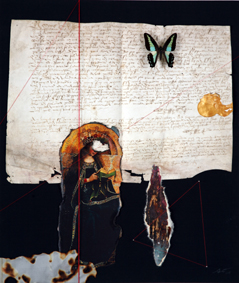

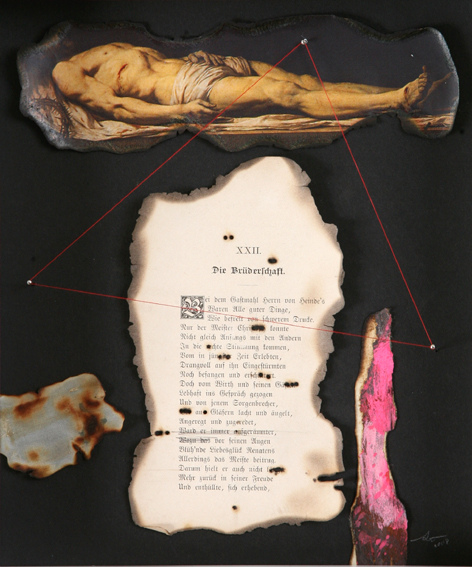

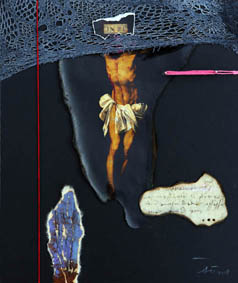

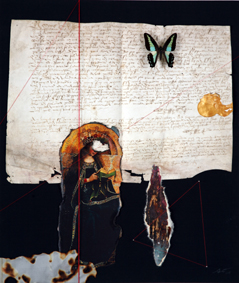

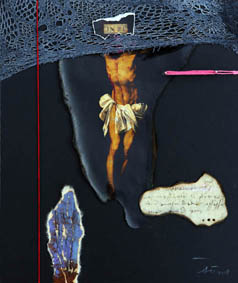

古文書にドローイングをした「網膜の記憶」をはじめ、古文書や蝶を用いたコラージュ作品「Enigma」シリーズ他、最新のドローイング作品も含め、7点を展示しています。

大河原 愛さんの作品は、まずその美しさに引き込まれますが、見ているうちに自分自身への問いかけとなり、目を離せなくなります。

「古文書の紙の美しさに惹かれた」と大河原 愛さんは語っていましたが、それは自分の計り知れないはるか昔の時代のもの。

色褪せて行く過去の記憶とその喪失感、自分という存在の不確かさ、そういった不安なものを見つめることで、人間の苦悩と精神の解放の両面性が描かれています。

そうした大河原 愛さんの表現世界と古い紙の物語が相まって、今いる場所から解き放たれ、記憶を辿る旅へと誘われます。

「網膜の記憶」展は10日3日(土)まで。

美しいコラージュとドローイングの作品をぜひこの機会にご覧ください。

*展示作品はすべて販売しています。作品の価格、購入方法は電話またメールにてお問い合わせ下さい。

大河原 愛 HP

22日まで名古屋の松坂屋本店でも個展を開催中です。

「―無形の痕跡― 大河原 愛 作品展」

9月16日(水)〜22日(火・祝)

松坂屋本店 南館6F 美術売り場

Uehara

名古屋のカッコいいセレクトブックショップ【YEBISU ART LABO】の岩上さん・黒田くんは、ボケ・ツッコミが絶妙な(ときどきボケ×ボケだったりする)ほんわかコンビ。ほんわかしていても、実はこの二人、名古屋の書店と街をつなぐ大規模な本のイベント「BOOKMARK NAGOYA」の実行委員長でもあります。

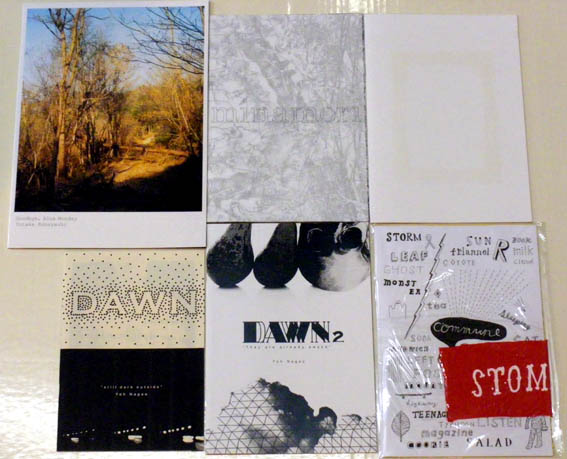

その超多忙な二人が、出版レーベル<ELVIS PRESS>を立ち上げ、選りすぐりの新しいアーティストたちのZINEや写真集を満を持して出版することになりました。先の「ZINE’S MATE」でも<ELVIS PRESS>のZINEは大好評で、このたびフライング・ブックスでも扱うことになりました。

新刊・古書問わず、今までたくさんの本を扱ってきた二人だからこそ、先鋭的なセンスを持ちながらも流行に流されない才能を見出したのでしょう。

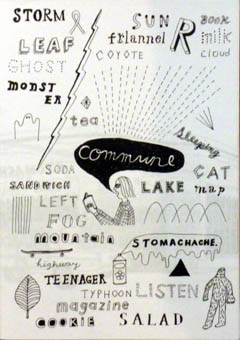

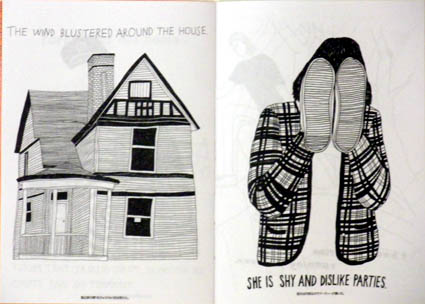

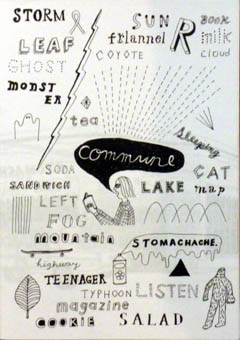

『STOMACHACHE./STOMACHACHE.』 ¥840

『水面森 - minamori - / 伊藤よう子』 ¥840

『DAWN/Yoh Nagao』 ¥945

『DAWN2/Yoh Nagao』 ¥1575

『White Book/ Masahiko Tokita』 ¥1050

※画像は真っ白ですが、撮影ミスではありません。

白い紙に白いインクで印刷してあるのです。

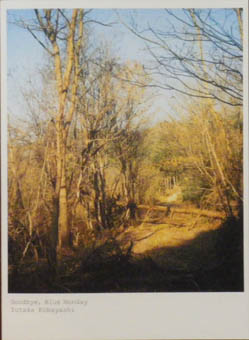

写真集『Goodbye,Blue Monday』Yutaka Kobyashi ¥1470

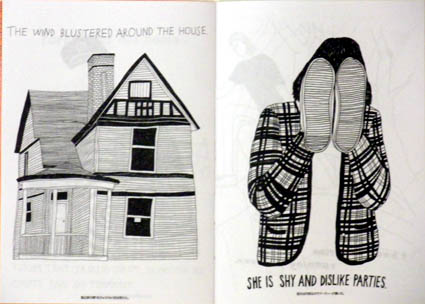

どれも他では見られないような個性的な作品なのですが、なかでも、私のお気に入りは、『STOMACHACHE.』。今年の春、YEBISU ART LABOのギャラリーで『STOMACHACHE.』の展示を見ることができ、その一見かわいいのになんかちょっと変わっている絵に一目ぼれしてしまいました。

頼りなさげなフラットな線画、だけど、ジャケットの格子模様は几帳面に描いていたり、何か小さくも強いこだわりを感じます。まだ若い作家で、アメリカのスケーターカルチャーにも影響を受けているそうです。布にシルクスクリーンで刷った「STOMACHACHE.」のタグ入り(色違い)。見開きページの色紙も色違いで作るなど、遊び心をくすぐるZINEです。

80年代後半、西海岸のスケーターたちが、写真やイラスト・詩など自分の表現したいことをまとめて、ローカルに流通させていったときのザラザラしたストリートの空気感とは違い、日本のZINEは、もっとクラフト的なこだわりや、表現内容も個人の内側に入り込んでいく印象があります。

ZINEは、個人が表現したいものを作り、コピーしてホッチキスで留めただけの原始的な形が多いですが、手作りで100部くらいしか作らないので、メディアというにはあまりにも規模が小さいものです。同人誌的なものって、独りよがりで、自己完結してしまいがちだし、ZINEの多くはメッセージ性などなく、とりとめのない落書きのようなものと見られがち。

でも、商業的な雑誌やフリーペーパーが溢れている今、そこでしか見られない個人的なわけのわからないエネルギーに惹かれてしまいます。とても個人的なところから発しているのに、その空気を共有したいと思ったり、その作家の好きなものに共感できるのは、なんだか不思議で面白いことですね。

その時の空気が込められたものは、表現がリアルなまま伝わってくるから、ブログやSNSとは違って、手に取ったときに紙やインクの質感やにおいを感じたり、小さなところから手渡しで広まっていく流通の仕方など、顔の見える生のコミュニケーションってやっぱり面白い!

店頭でサンプルも置いていますので、ぜひ手にとってご覧ください!

ELVIS PRESS by YEBISU ART LABO FOR BOOKS

http://www.elvispress.jp/

*スイスのNivesやスウェーデンのFAREWELLなども有名。

http://www.nieves.ch/

http://www.farewellbooks.com/

Uehara

普段、モデルの可能性を最大限に引き出すことを生業とするファッション・フォトグラファーが、初めて曝け出した自らの内面性とは?

東京とニューヨーク。ファッションや舞台の最前線で活躍するたかはしさんの作品は、舞台やコンタクトレンズ、ファッションブランドなどの広告写真など、街中や電車内で普段から何気なく、そして誰もが一度ならず目にしていますが、今回は一転して、長年住み親しんだ街をモノクロームの世界に封じ込めたライフ�ーク的シリーズをご紹介します。

朽ちかけた廃墟の暗澹とした闇に浮かび上がる、屑鉄、レンガや廃材。なぜか目を奪われてしまうのは、「肌の質感」を大切にしているファッション・フォトグラファーでもあるたかはしさんならではの魔法かもしれません。

何者かが残したグラフィティとすら言えないような落書きや、墓地や、対岸の廃墟越しに眺める蜃気楼のような淡い乳白色の摩天楼は、裸一貫でニューヨークに渡ったアウトサイダーだからこそ持てる、都市への慈愛に満ちたやさしい視線とも言えるでしょう。

たかはしさんのホームページで観られる、ロバート・デ・ニーロやジェニファー・ロペスといった華やかなセレブリティのポートレートとぜひ対比して観てみてください。たかはしじゅんいちという写真家の人物像がより浮き出てくることと思います。

2009年9月 Flying Books 山路和広

2009/9/7-9/20 Flying Books Wall Gallery 「Afterimage—New York」展byたかはしじゅんいち出展作品

ゼラチンシルバープリント 各Edition30・サイン入 16×20inch

*作品の価格、購入方法は電話またメールにてお問い合わせ下さい。

たかはし じゅんいち Junichi Takahashi

新潟県新潟市出身。写真家・立木義浩に師事。1988年、フリーランスの写真家として独立、翌年よりNew Yorkに拠点を置く。2004年からは東京にも拠点を置き、国内活動を積極的に展開。以来NY&東京の2重(住?)生活をしている。今年は活動20周年、来年は渡米20周年を迎える。

ポートレイトを中心に、広告、音楽、ビューティー、雑誌等において幅広く活動。1995年からは世界的エンターテインメント集団「STOMP」のオフィシャルフォトグラファーを務め、Jennifer Lopez、Maxwell、Baby Face、Marc Anthonyなどミュージシャン達のCDジャケットや雑誌掲載写真を撮り下ろす。2002年2月には、坂本龍一氏によるプロジェクト「Elephantism」撮影のためにケニアへ。最近では、宮本亜門氏演出の舞台「トゥーランドット」のポスタービジュアルほか、Johnson& Johnson「ワンデーアキュビュー」等の広告写真を手がける。

1995年からのライフワークとして、NYの伝説的ホテルChelsea hotelの住人達をはじめ、アーティスト・ポートレートの撮影は現在も続行中。撮影旅行は、ペルー、ネパール、南アフリカ、アイルランド、ケニヤ、英国、トルコ、ギリシャ、 etc. “日本在住写真家”として、“NY在住フォトグラファー”として、国境を越えた活動を展開、常に世界を移動し続けている。

オフィシャルホームページ www.junichitakahashi.com

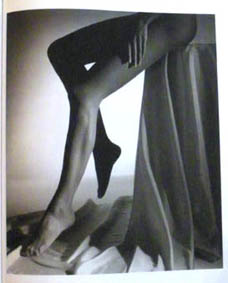

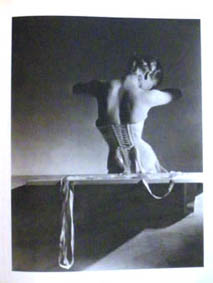

ファッション誌の代名詞ともいえるヴォーグに1931年から70年代までもの長きにわたって質の高いファッション・フォトを発表してきたホルスト(HORST P. Horst)。

カール・ラガーフェルドやカルヴァン・クラインなどのスター・デザイナー、ブルース・ウェーバー、ハーブ・リッツ、デュアン・マイケルズらの著名な写真家もホルストのオリジナル・プリントのコレクターなのだと云う。

1992年出版の彼の写真集『FORM』には1935年から1990年までに撮影された作品が―年代順にではなく―収録されている。

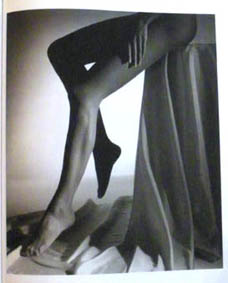

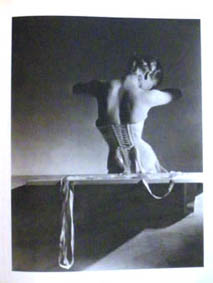

ヴォーグではカラー写真も多く見られるが、ここではモノクロ作品のみで、頁をめくるとギリシャ彫刻、ファッション写真、メール・ヌード、植物、オブジェ、フィメール・ヌード(一見わかりにくいが風景写真も)が、かわるがわる現れてくる。

しかしモチーフの違いは決して散漫な印象を与えることはない。

ヴォーグの仕事でも、綿密な計算のもとに完璧なセットを組んでのスタジオ撮影を好んだと云うホルストの美学に、これらの異質なモチーフの作品群が貫かれているからであろう。

グロピウスの芸術学校で建築を学び、ル・コルビュジェを慕ってパリに来たと云う経歴もうなずけるように、彼の作品は照明の遣い方などが立体的で、平面だけでなく量感も意識して構成され、ドラマティックな独特の空間をつくりあげている。

流行の衣服を纏ったモデルもギリシャの神々も多肉植物も、このホルストの空間の中では何の区別もなく、日常とは異なる輝きを帯びる。

有名な「マンボシェのコルセット」は言うに及ばず、肖像写真を撮るかのように念入りに照明をあてられた足や手などの人体のパーツ、オウム貝、棕櫚の葉のしずくはフェティッシュな香さえ漂わせる。

巻末にはホルストを写真家、そしてヴォーグへと導いた、自身もヴォーグ及びハーパース・バザーで活躍したジョージ・ホイニンゲン=ヒューンによる1931年、20代半ばのホルストをモデルとした一枚が添えられている。

『FORM』 HORST 1992 Twin Palms Publishers 21000円

Tanaka

『MOSCOW』より

『MOSCOW』より

『Photographs An aperture monograph 』より

『Photographs An aperture monograph 』より